珠三角第一代農(nóng)民工調(diào)查:城市啊!你拿什么反哺他們

2015-9-7 來(lái)源:羊城晚報(bào)-金羊網(wǎng)

本報(bào)針對(duì)珠三角第一代農(nóng)民工的調(diào)查發(fā)現(xiàn),30年來(lái),他們把青春血汗貢獻(xiàn)給了城市,如今他們?nèi)諠u老去步入囧途

2015年7月,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,新聞發(fā)言人盛來(lái)運(yùn)指出,50歲以上的農(nóng)民工數(shù)量和比重都在加快提升,這個(gè)現(xiàn)象值得高度關(guān)注。

來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,40歲以上的農(nóng)民工達(dá)1.2億人,占中國(guó)農(nóng)民工的43.8%,差不多占半壁江山;農(nóng)民工平均年齡已由2010年的35.5歲上升到2014年的38.3歲。

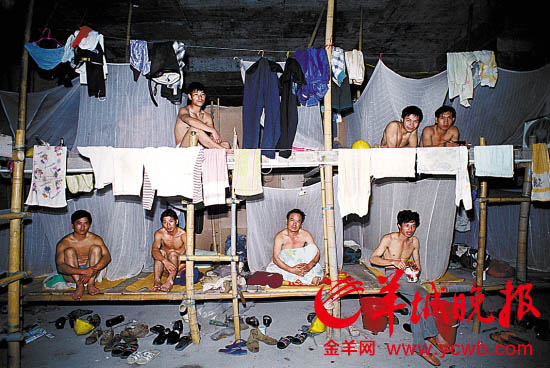

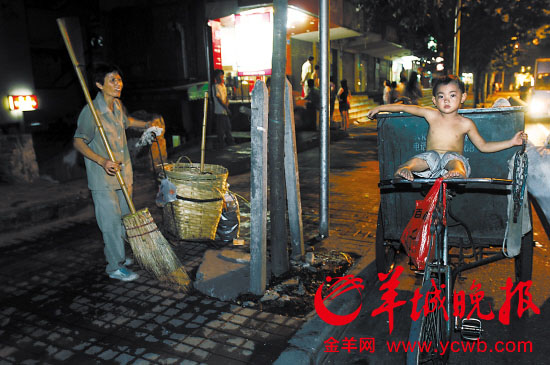

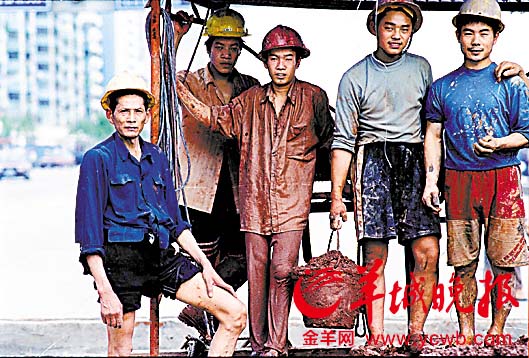

農(nóng)民工老了。這個(gè)群像的側(cè)影,不再是工業(yè)園里那些活蹦亂跳的鮮活生命,不再是流水線(xiàn)上那些手腳麻利的小姑娘,而是建筑工地里那些佝僂的搬磚大叔,馬路上那些大暑天仍然穿著制服的掃街阿姨。

掐指算來(lái),改革開(kāi)放30多年,我國(guó)第一批進(jìn)城務(wù)工人員不少已年過(guò)六旬,他們有的早已回家種田養(yǎng)孫,有的卻還盤(pán)桓在城市里打工、糊口,“退而不休”。對(duì)于“回不去”的那一代農(nóng)民工,“日暮鄉(xiāng)關(guān)何處是”的愁緒,格外鮮明。

連日來(lái),羊城晚報(bào)記者在廣州、深圳、佛山與東莞四市,走訪(fǎng)了多位45歲以上的“第一代農(nóng)民工”,試圖以田野調(diào)查、個(gè)案調(diào)查結(jié)合問(wèn)卷調(diào)查的形式,還原他們的生存、養(yǎng)老現(xiàn)狀——他們回家了嗎?他們還在異鄉(xiāng)打工嗎?工作了幾十年,他們能像“城里人”一樣退休嗎?他們能順利領(lǐng)到養(yǎng)老金嗎?他們老有所養(yǎng)嗎?

我們的樣本里,既有在打工多年的城市領(lǐng)取退休金的,也有異地領(lǐng)社保回家頤養(yǎng)天年的,當(dāng)然,也不乏因?yàn)槔U費(fèi)年限不滿(mǎn)15年而暫時(shí)無(wú)法享受社保的。“退而未休”是他們的基本狀態(tài)。記者采訪(fǎng)最年長(zhǎng)者已過(guò)六旬,工齡超過(guò)23年;最年輕的也年近50。多年來(lái),他們像城里人一樣工作,于法于情,他們都與城市融為了一體,而現(xiàn)實(shí)情況卻是,他們面前橫著幾座難爬的“大山”,經(jīng)濟(jì)的、社保的、心理的……

此篇報(bào)道,謹(jǐn)獻(xiàn)給那些把青春血汗揮灑在繁華都市的外來(lái)建設(shè)者,他們老了,是很多人的父親,母親,父老鄉(xiāng)親,雖然他們老了,他們也希望明天會(huì)更好……

調(diào)查

數(shù)據(jù)1 老有所養(yǎng)是最關(guān)心的問(wèn)題

羊城晚報(bào)記者、實(shí)習(xí)生用兩周的時(shí)間,在穗、深、禪、莞四座城市以調(diào)查問(wèn)卷、電話(huà)采訪(fǎng)的形式訪(fǎng)問(wèn)了100名45歲以上的農(nóng)民工。本次調(diào)查在廣州發(fā)放40份問(wèn)卷,深圳、東莞及佛山各發(fā)放20份。回收有效問(wèn)卷總共82份。

受訪(fǎng)文化程度以小學(xué)、初中的男性居多,如下圖:

文化程度:

選項(xiàng) 小計(jì) 比例

小學(xué) 33 40.24%

初中 45 54.88%

高中或技校 3 3.66%

大學(xué) 1 1.22%

本題有效填寫(xiě)人次 82

制表/林春萍

本次問(wèn)卷調(diào)查設(shè)置了8個(gè)問(wèn)題,采集的樣本雖然有限,卻也希望以管窺豹,瞥見(jiàn)第一代農(nóng)民工在珠三角城市生存現(xiàn)狀的概貌。同時(shí),中山大學(xué)法學(xué)院提供了一份涉及了深圳500多位第一代農(nóng)民工的民間調(diào)研,此調(diào)研與羊城晚報(bào)開(kāi)展的調(diào)查有數(shù)據(jù)上的部分呼應(yīng),本次調(diào)查也部分引用,并作出特別說(shuō)明。

數(shù)據(jù)2 環(huán)衛(wèi)工和制造業(yè)者多有社保

參與本次調(diào)查的被訪(fǎng)者中,從事制造業(yè)與環(huán)衛(wèi)工作的購(gòu)買(mǎi)社保率較高,這也是與國(guó)家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查的大數(shù)據(jù)相吻合的(國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的調(diào)查顯示,2014年僅16.7%的農(nóng)民工有養(yǎng)老保險(xiǎn),制造業(yè)的參保率最高,也僅達(dá)到21.4%;建筑業(yè)僅3.9%的工人購(gòu)買(mǎi)了養(yǎng)老保險(xiǎn))。

記者采訪(fǎng)的所有從事環(huán)衛(wèi)工作的農(nóng)民工,都購(gòu)買(mǎi)了社保;而從事建筑工種的,則購(gòu)買(mǎi)社保的比例大大降低,問(wèn)卷問(wèn)及有16名建筑工,大多數(shù)工人表示,自己所在的建筑公司沒(méi)有為他們購(gòu)買(mǎi)社保,但給他們買(mǎi)了意外人身事故保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn),由于沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)五險(xiǎn)一金,導(dǎo)致他們的問(wèn)卷無(wú)效。

總體而言,購(gòu)買(mǎi)了社保的比例達(dá)到八成以上。而中山大學(xué)在深圳對(duì)廠工區(qū)的調(diào)研顯示,購(gòu)買(mǎi)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)的比例達(dá)到9成。這說(shuō)明經(jīng)過(guò)多年多方的努力,特別是《社會(huì)保險(xiǎn)法》頒布實(shí)施后,社保繳納情況已經(jīng)大為改觀。

數(shù)據(jù)3 八成人對(duì)社保落地有信心

第一代農(nóng)民工雖然不是太了解國(guó)家的社保政策,但是說(shuō)到老有所養(yǎng)的問(wèn)題,沒(méi)有一個(gè)不關(guān)心。

當(dāng)被問(wèn)到“您現(xiàn)在工作的企業(yè)在給您按時(shí)、足額繳交社保方面做得如何? ”滿(mǎn)意度約為66%;而有34%的被訪(fǎng)者選擇了“一般”、“不太好”及“非常差”。相比對(duì)企業(yè)參與社保的滿(mǎn)意度不夠理想,被訪(fǎng)者對(duì)國(guó)家政策執(zhí)行還是非常有信心,逾八成人認(rèn)為社保政策能落實(shí),僅15%的人對(duì)落實(shí)執(zhí)行社保政策顯得沒(méi)信心。

第一代農(nóng)民工對(duì)于現(xiàn)行社保政策,最擔(dān)心的是“未來(lái)政策變化,領(lǐng)不到現(xiàn)在承諾的金額”,數(shù)量達(dá)50%;也有超過(guò)三成的人對(duì)異地轉(zhuǎn)保困難表示了疑慮(如下圖):

對(duì)于現(xiàn)行社保政策,最擔(dān)心的是什么? [單選題]

選項(xiàng) 小計(jì) 比例

個(gè)人繳交占工資收入的比例太高 3 3.66%

企業(yè)承擔(dān)部分不繳足 12 14.63%

未來(lái)政策變化,領(lǐng)不到現(xiàn)在承諾的金額 41 50%

異地轉(zhuǎn)保困難 26 31.71%

本題有效填寫(xiě)人次 82

制表/林春萍

調(diào)查顯示,經(jīng)過(guò)多年的宣傳普法工作,第一代農(nóng)民工對(duì)社保的理解明顯有所提升,也享受到了實(shí)實(shí)在在的好處。比如一名女工有高血壓,需要長(zhǎng)年取藥,她參加的醫(yī)保就可以為她分擔(dān)大部分的藥費(fèi)。73%的人認(rèn)為現(xiàn)行的社保對(duì)生活的保障“有很大意義”及“有一定意義”;高達(dá)76%的人在有自由選擇權(quán)的情況下,表示會(huì)繼續(xù)繳交社保,不過(guò)依然有兩成左右,表示如果可以選擇會(huì)退保。

受訪(fǎng)者對(duì)現(xiàn)行繳納的社保金額占工資收入的比例(如個(gè)人交8%的工資作為養(yǎng)老保險(xiǎn)),也大部分持認(rèn)可態(tài)度,超過(guò)九成認(rèn)為比例適中,僅8%左右的被訪(fǎng)者,認(rèn)為過(guò)高。

數(shù)據(jù)4 近兩成農(nóng)民工超50歲

早在2008年,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局就建立了農(nóng)民工統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)調(diào)查制度,至今已連續(xù)發(fā)布了6份報(bào)告。2014年全國(guó)農(nóng)民工監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)共有農(nóng)民工2.74億人,50歲以上的農(nóng)民工超過(guò)4600萬(wàn)人,比重達(dá)17.1%。老一代(1980年前生人)農(nóng)民工中有三成從事建筑業(yè)。而在新生代農(nóng)民工中,對(duì)應(yīng)的數(shù)字僅為14.5%,不及前者的一半。受教育水平、勞動(dòng)技能及身體條件制約,第一代農(nóng)民工中的大多數(shù)人僅能從事建筑、環(huán)衛(wèi)這樣重體力、低技術(shù)之類(lèi)的工作。

以前,農(nóng)民傳統(tǒng)的養(yǎng)老方式有三類(lèi),分別是依靠土地、儲(chǔ)蓄、子女養(yǎng)老。農(nóng)民工老了,按照傳統(tǒng)的方式,就自然是“解甲歸田”了。然而,隨著城市化進(jìn)程的加快、社會(huì)人口結(jié)構(gòu)的巨大變化,傳統(tǒng)的模式正在經(jīng)受巨大的考驗(yàn)。農(nóng)民工老了,他們的工作、養(yǎng)老、醫(yī)療等許多問(wèn)題都還沒(méi)有銜接好,特別是在2008年《社會(huì)保險(xiǎn)法》出臺(tái)之前就已經(jīng)在城市苦苦打拼的那些第一代農(nóng)民工,共享城市發(fā)展的碩果并不那么容易。

“全社會(huì)都應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到,農(nóng)民工的問(wèn)題不僅是他們自己的問(wèn)題,同時(shí)也是我們每一個(gè)人的問(wèn)題。”他說(shuō),學(xué)術(shù)界和社會(huì)輿論這些年來(lái)一直在呼吁,廢除城鄉(xiāng)分割的二元治理結(jié)構(gòu);同時(shí),只有從法律和制度上切實(shí)保障農(nóng)民工各項(xiàng)權(quán)益,才能夠讓中國(guó)的城鎮(zhèn)化道路走得更好。

疑問(wèn) 戶(hù)外勞動(dòng)者能否早退休?

在調(diào)查中,有環(huán)衛(wèi)工人向我們反映了個(gè)案,一名來(lái)自四川的農(nóng)民工,今年已經(jīng)53歲,早已買(mǎi)夠15年的社保,按照正常退休年齡,50歲他早已回老家享受天倫之樂(lè),但公司規(guī)定60歲才能退休,他現(xiàn)在每個(gè)月仍要繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)社保,為此他表示不解。相當(dāng)多的受訪(fǎng)者認(rèn)為,作為戶(hù)外勞動(dòng)者,環(huán)衛(wèi)工人不應(yīng)該和坐在辦公室的工作人員一樣的時(shí)間退休,他們希望國(guó)家在制定退休政策應(yīng)該因工種而定,如女性環(huán)衛(wèi)工人可以50歲退休。

同時(shí),也有多位受訪(fǎng)者表示,自己快到了退休的年齡,而社保卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有買(mǎi)夠15年,如果自由選擇,他們會(huì)選擇退保,但他們也非常擔(dān)心異地轉(zhuǎn)保政策的銜接問(wèn)題。退休了才發(fā)現(xiàn)社保未買(mǎi)滿(mǎn)15年,不知該何去何從,這一問(wèn)題在深圳顯示異常突出。

中山大學(xué)法學(xué)院的調(diào)研同樣顯示:200多名工齡15年以上的老工人里,僅有一半的人繳滿(mǎn)10年養(yǎng)老保險(xiǎn)。而且仍然有半數(shù)以上的工廠并不是依法為全部勞動(dòng)者繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),而是有選擇地繳納。

困境 還鄉(xiāng)與留城的兩難尷尬

肖葉青畫(huà)了一幅畫(huà):畫(huà)的下方是年輕時(shí)候的她和一張桌子,桌子上空空如也,“就好像年輕時(shí)候的我,辛苦,貧窮,一無(wú)所有”。畫(huà)的上方,是太陽(yáng)和燕子,“希望我今后的生活像陽(yáng)光一樣溫暖,像小鳥(niǎo)一樣快樂(lè)自由。”她在畫(huà)上寫(xiě)了幾個(gè)字:當(dāng)我老了。

這是她的一個(gè)愿景,不過(guò),她并不知道實(shí)現(xiàn)的途徑。現(xiàn)實(shí)的囧況是:家鄉(xiāng),不甘回去;城市,留得辛苦。

肖葉青曾是深圳一家港資制衣廠的車(chē)工。廠子不大,現(xiàn)已倒閉,留下了60余名追溯補(bǔ)償?shù)膯T工,其中有9名是像肖葉青這樣已達(dá)退休年齡的女工。她1995年來(lái)深圳打工。31歲時(shí)的一頭秀發(fā),如今已是花白。見(jiàn)證歲月的,還有她出租屋里的兩臺(tái)縫紉機(jī),十多年時(shí)間,這兩臺(tái)機(jī)器幾乎消磨了她所有業(yè)余生活,也為孩子換來(lái)了學(xué)費(fèi)與生活費(fèi)。

回鄉(xiāng):養(yǎng)老的囧況

盡管沒(méi)工打了,肖葉青不愿離開(kāi)生活了20年的深圳。沒(méi)有權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,像她這樣還留在城市的第一代農(nóng)民工具體有多少人。

他們有的已經(jīng)舉家遷入了城市:一家三代擠在幾十平方米的出租屋里,周?chē)捕际撬麄兊泥l(xiāng)里鄉(xiāng)親。比如佛山三水,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)有近萬(wàn)貴州銅仁人居住,他們甚至一個(gè)村一個(gè)村地遷徙出來(lái),三代甚至四代同堂的都有。而在深圳石巖,記者走進(jìn)了一個(gè)湖南邵陽(yáng)人集中的出租屋群,至少有十個(gè)50歲以上的“第一代農(nóng)民工”在這里。他們中的大部分人,用了多年時(shí)間含辛茹苦地把自己的血汗錢(qián)拿回家蓋了房子,可說(shuō)不清為什么,他們的孩子甚至他們自己,都不愿意回去。

肖生解就是他們中的一員。他已經(jīng)六十有二,1996年進(jìn)了深圳寶峰印刷廠,一直未曾跳槽。他老伴也在這個(gè)廠工作了13年,同樣沒(méi)有買(mǎi)過(guò)社保。老肖是個(gè)技術(shù)公認(rèn)不錯(cuò)的電焊工,連老板家里的防盜網(wǎng)都是他親手焊的。

長(zhǎng)期的勞動(dòng)在他身上留下了許多印跡:雙手粗糙、關(guān)節(jié)粗大,手指無(wú)法伸直,常常咳嗽,有時(shí)帶血。治病要錢(qián),家中老母要贍養(yǎng),如果不是發(fā)現(xiàn)疑似塵肺,兩個(gè)月前年逾花甲的他還在繼續(xù)打工。

老肖和其他的第一代農(nóng)民工向記者一一訴說(shuō)不回去的原因:辛苦了一輩子才發(fā)現(xiàn)養(yǎng)老保險(xiǎn)沒(méi)買(mǎi)夠15年,怎么都要等政策下來(lái)交完保險(xiǎn)領(lǐng)到養(yǎng)老金才走;自己回去了,子女不回去,孫子們又成了留守兒童;城里打工,怎么算都還是比在家種地劃算;老家的人都出來(lái)了,回去也沒(méi)什么伴兒;生病了還是大城市醫(yī)學(xué)發(fā)達(dá);習(xí)慣了這邊的氣候,冬天舒服……

一言以蔽之:回鄉(xiāng)養(yǎng)老,不得不面對(duì)經(jīng)濟(jì)上缺乏收入、生活上缺乏照料、人際交往上缺乏鄉(xiāng)情、公共設(shè)施與服務(wù)缺乏完善以及農(nóng)村“空心化”等種種窘境。

留下:社保續(xù)不上

社保是他們心心念念不愿離開(kāi)的重要原因之一。

記者采訪(fǎng)中發(fā)現(xiàn),第一代農(nóng)民工缺乏了解政策的途徑,當(dāng)年,他們中的不少人對(duì)政策的懵懂與不信任,有的質(zhì)疑為何要扣掉8%的收入,更多的質(zhì)疑老了拿不拿得回。2007-2009年,珠三角城市曾掀起的外來(lái)工退保的大潮正是這種質(zhì)疑的直接反應(yīng)。

據(jù)深圳社保中心統(tǒng)計(jì),2008年該市近500萬(wàn)人參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn),但當(dāng)年退保的人數(shù)多達(dá)83萬(wàn)人;而東莞2007年就有超過(guò)60萬(wàn)人次辦理了退保手續(xù),一天最多時(shí)退保金達(dá)30多萬(wàn)元。“那時(shí)大家都在問(wèn),可不可以不買(mǎi),而且很多都認(rèn)為交了以后就退不了了。”肖生解說(shuō),許多工人都是到快退休時(shí)開(kāi)始關(guān)注養(yǎng)老保險(xiǎn),比如他自己,工作了17年,到退休時(shí)才發(fā)現(xiàn),廠方只給他買(mǎi)了五個(gè)月的社保。

而對(duì)于肖葉青,工廠的倒閉,使她補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)的希望也落空了。7年半的養(yǎng)老保險(xiǎn)依然放在社保站,尷尬的是,這筆錢(qián)不知如何是好。由于城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移接續(xù)的操作問(wèn)題尚未解決,無(wú)法轉(zhuǎn)回老家;由于深圳市出臺(tái)的相關(guān)規(guī)定,補(bǔ)繳社保只有兩年的追溯期,所以她目前也補(bǔ)繳不了。她和肖生解都打起了官司,希望能通過(guò)法律手段,為自己爭(zhēng)取養(yǎng)老金。

深圳市的有關(guān)規(guī)定雖然允許企業(yè)與工人協(xié)商補(bǔ)繳,但兩年的追溯期與“按日加收萬(wàn)分之五的滯納金額”大大增加了工人們與企業(yè)協(xié)議補(bǔ)繳的難度,一名工人粗算了一下,10年的補(bǔ)繳金額為3萬(wàn),而滯納金則高達(dá)10萬(wàn)。

事實(shí)上,即使工人與企業(yè)達(dá)成補(bǔ)繳協(xié)議,目前來(lái)看,他們依然無(wú)法實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老夙愿。

法律界人士認(rèn)為,深圳較突出的第一代農(nóng)民工不愿放棄養(yǎng)老金回鄉(xiāng)的原因在于深圳的地方性法規(guī)。《社會(huì)保險(xiǎn)法》第六十三條規(guī)定,用人單位未按時(shí)足額繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的,由社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收機(jī)構(gòu)責(zé)令其限期繳納或者補(bǔ)足。這里的“責(zé)令”,并沒(méi)有時(shí)效限制;而深圳則出臺(tái)了一個(gè)“2年”的時(shí)效限制。

中山大學(xué)法學(xué)院講師黃巧燕介紹,“2年”的追溯期,也許法律依據(jù)來(lái)自《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》的規(guī)定:“違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為在2年內(nèi)未被勞動(dòng)保障行政部門(mén)發(fā)現(xiàn),也未被舉報(bào)、投訴的,勞動(dòng)保障行政部門(mén)不再查處。”但是,她認(rèn)為,上述規(guī)定只能要求勞動(dòng)監(jiān)察部門(mén)以責(zé)令方式強(qiáng)制用人單位繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的時(shí)效為兩年,但該規(guī)定不能說(shuō)明社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)只能、只應(yīng)當(dāng)追繳兩年。

多位法律界人士認(rèn)為,深圳社保補(bǔ)繳的細(xì)則至今尚未出臺(tái),如果出臺(tái),地方法規(guī)應(yīng)與上位法相銜接,以更好地解決勞資矛盾,同時(shí)解決第一代農(nóng)民工懸而未決的社保補(bǔ)繳問(wèn)題。

期盼 像城里人一樣退休

在廣州和東莞,已陸續(xù)開(kāi)始有第一代農(nóng)民工領(lǐng)到了養(yǎng)老金。他們實(shí)現(xiàn)了像城里人一樣退休的夢(mèng)想。

湖南籍環(huán)衛(wèi)工何杏平一直記得2014年3月3日,那天,她在廣州領(lǐng)到第一筆退休金,1233.76元。金額雖然不多,但作為首批在廣州退休的外省務(wù)工人員,能“像城里人一樣退休”,她感覺(jué)自己15年的辛苦也算是有所回報(bào)。舉著退休證,她對(duì)著攝影記者的鏡頭笑開(kāi)了花。

她向記者出示了自己保留多年的工資單,從1996年起一直到2011年退休,厚厚的一沓工資單已經(jīng)泛黃。從最初不到200元,到2005年實(shí)發(fā)工資終于上千。

個(gè)案 領(lǐng)著退休金 做著小買(mǎi)賣(mài)

在番禺幾家鞋廠干了23年普工的李榮,覺(jué)得自己也是幸運(yùn)的一員。她交夠了15年的養(yǎng)老保險(xiǎn)金,現(xiàn)在退休了,每個(gè)月都能有1280元的養(yǎng)老金。她和丈夫在番禺租了一間小小的出租屋,退而不休,和朋友一起經(jīng)營(yíng)起一家小超市。雖然辛苦,但以前都是給老板打工,現(xiàn)在是給自己打工了,說(shuō)起來(lái),李榮臉上揚(yáng)起了笑意。

想當(dāng)年,她每天早上7點(diǎn)半上班,凌晨3、4點(diǎn)下班,持續(xù)地加班與工作讓她疲憊不堪,“為了防止在工作時(shí)間睡著,我們都是工作一段,趕緊跑去用冷水沖臉、沖身上,澆醒自己,一晚上就這樣重復(fù)。”當(dāng)拿到第一個(gè)月的工資270塊錢(qián)時(shí),覺(jué)得一切付出都是物有所值,李榮非常興奮:“這在老家根本不可能的,在老家我做縫紉,平均一天才兩塊錢(qián)”。回憶上世紀(jì)90年代的打工生涯,李榮覺(jué)得有苦有甜,居然二十多年就這樣過(guò)了。

她之所以在廣州沒(méi)有走,是因?yàn)樗恼煞蛑唤涣?1年的養(yǎng)老保險(xiǎn),每個(gè)月必須去南村鎮(zhèn)社保局交800多塊錢(qián),還要交4年,他才能有養(yǎng)老金。為了這筆養(yǎng)老保險(xiǎn)及日常的開(kāi)銷(xiāo),50多歲的丈夫選擇在建筑工地上做雜工。年紀(jì)大了,身體大不如前,最近常下雨,李榮的丈夫在工地?zé)o處躲藏,反復(fù)淋雨后的代價(jià)是臥病在床好幾天。如果幾年后,她丈夫也有養(yǎng)老金,不用干活兩人加起來(lái)有三四千元,“日子好得簡(jiǎn)直不敢想象”。

廣州大學(xué)新聞與傳播學(xué)院徐暉明副教授對(duì)此文亦有貢獻(xiàn)(來(lái)源:羊城晚報(bào)-金羊網(wǎng) 作者:曾璇、楊輝、余波、歐楚欣、胡麗麗)